呼吸器内科

呼吸器センター(内科)のご紹介

複十字病院の呼吸器センターは、呼吸器という気道から肺までの病気を引き受けて治療をする施設です。近くの先生から紹介いただくこともありますし、ご自身の判断で受診していただくこともあります。

肺は人の過ごす環境と密接な関係があり、多くの病気が起きます。

風邪、気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、間質性肺炎、肺がん、肺結核、非結核性抗酸菌症、など、様々な種類の病気が肺におこります。

複十字病院の呼吸器内科には20名以上の呼吸器内科専門医がおり、呼吸器分野の中でさらに専門性をもち、高いレベルの診療を続けています。肺がんを中心として最前線の診療行うがんセンター、高度な研究で世界・日本を牽引してきた結核センター、非結核性抗酸菌症など呼吸器の様々な感染症や、肺気腫、気管支喘息、気胸などを専門的に診療する呼吸器センターに編成され、互いの専門性を活かしつつ、皆様のお役に立つよう互いに協力しあっています。

セカンドオピニオンは、専門医が、肺癌、胸膜中皮腫、結核、非結核性抗酸菌症、真菌症、肺気腫、間質性肺炎、気胸などを分担して、わかりやすく説明させていただきます。

当院は原則予約制ですが、お困りの際は地域医療連携室にご連絡いただき、受診についてお問い合わせください。地域で皆様の診療をされている先生方と協力して「二人主治医(かかりつけ医の先生と当院)」制という診療も積極的に行っています。

皆様が呼吸器の病気で「困った」と思う時、かかりつけの先生からご紹介いただく時、ぜひ当院をご利用ください。一緒に前を向いて進んでいきましょう。

- キャンサーボード

当院で診療を行っている疾患について

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

COPDは長期にわたる「喫煙」という生活習慣により生じる慢性の炎症性肺疾患です。以前、肺気腫または慢性気管支炎と呼ばれていました。症状として徐々に進行する息切れが特徴です。2000年の日本でのCOPDによる死亡数は約13,000人で、死亡原因の第10位でした。2010年には死亡数が16,000人を超えて第9位となっており、死亡順位は今後さらに上がっていくと予測されています。

①COPDの増悪

COPDの増悪とは、「疾患の自然経過の中で,元々の呼吸困難,咳・痰の程度が日常変動の範囲を超えて急激に悪化し、慢性期の治療内容に変更が必要となった状態」と定義されています。そして、増悪の原因で最も多いのはウイルス性の気道感染です。なぜ増悪に注意が必要かというと、患者さんの生命予後に与える影響が極めて大きいということが理由として挙げられます(つまり、COPD患者さんにとって風邪は大敵ということです)。国際ガイドラインでは、安定期COPDの管理において患者さんのQOLと生命予後の悪化を防ぐという観点から、増悪の予防が重要な戦略とされています。

②増悪の予防

COPDと診断された患者さんが必ず増悪を起こすかというと決してそうではありません。自己管理を適切に行うことで予防が可能となります。禁煙、ワクチン接種、薬物療法(特に長時間作用性気管支拡張薬の吸入)が増悪予防に有用とされていますが、それだけでは十分とは言えません。COPDの特徴である気流閉塞(息の吐きづらさ)は薬物療法を行ってもなくなることはなく、息切れが残ります。慢性呼吸器疾患では息切れのために日常生活で動くことを嫌がる患者さんが多いのですが、COPDでは自発的に動かない(身体活動性の低い)患者さんほど息切れが強くなりやすく、増悪で入院する頻度が高いことがわかっています。しかし、この悪循環は呼吸リハビリテーションで断ち切ることができます。

呼吸ケアリハビリセンターでは、2009年6月の開設以来、COPDの2次予防(疾患の進行抑制、増悪予防、生命予後の改善)と3次予防(息切れの軽減、運動耐容能およびQOLの改善)を目的に、呼吸リハビリテーションを行っています。3か月のプログラムで息切れが軽減し、運動耐容能とQOLが有意に改善します。そして自己管理教育を行い、その効果を身体活動性の向上そして増悪の予防につなげていきます。

当センターで行っている呼吸リハビリテーションは科学的根拠に基づいたものです。是非、ご相談ください。

アレルギー疾患(気管支喘息を中心として)

当科は「喘息外来」を開設して気管支喘息の専門的診療を行っています。気管支喘息の治療は近年長足の進歩を遂げ、我が国の喘息死(喘息を原因とする死亡者数)は20年前には年間1万人を超えていましたが、その後順調に減り続け、2015年には1500人余りになっています。ただ残念なことに、いまだに十分な喘息の治療を受けていない患者さんが世の中には多数おられるのが実態で、まだまだ一般の方への啓発が足りていないと言わざるを得ません。

当院では、気管支喘息を疑う患者さんには、詳しい問診と各種検査によりできるだけ正確に診断し、喘息であれば我が国の「喘息予防・管理ガイドライン」に沿って完全なコントロールを目指して治療していきます。現代の喘息治療の主役は何といっても副腎皮質ステロイドと長時間作用型β刺激剤の吸入投与ですが、吸入薬治療の臨床では、患者さんの誤解や知識不足などによって正しい吸入が行われていないためにせっかくの薬が効能を発揮できていないケースも実際には多くみられています。吸入薬の選択はまず、患者さんが吸入デバイス(吸入するための器具)を正しく操作できるか、吸入流速(吸入するスピード)が足りているかどうかを見極め、個々の患者さんに適したものを選んで実地に指導します。さらに当院では、院外の調剤薬局の薬剤師さんとの連係プレーで吸入指導の質を高めるための活動として、「きよせ吸入療法研究会」の事務局機能を担っており、当院医師から院外の調剤薬局の薬剤師さんたちに吸入指導を依頼し、患者さんの吸入手技を評価し報告してもらうという枠組みを作り上げて運用しています。

喘息の治療

吸入薬以外にも各種薬剤を患者に合わせて組み合わせ、難治例には最新の抗体薬も含めた薬剤の投与を行います。また、喘息発作については24時間体制で救急対応し、随時入院も可能です。さらに、慢性閉塞性肺疾患合併の気管支喘息(Asthma COPD overlap Syndrome; ACOS)や、気管支拡張症合併の気管支喘息(アレルギー性気管支肺アスペルギルス症など)についても、診断と治療を積極的に行っていますので、喘息でお困りの方がおられましたら、ぜひ当院「喘息外来」あるいは「呼吸器内科外来」へご相談ください。

呼吸器感染症について

①呼吸器疾患を予防するワクチンについて

複十字病院では、小児に対するBCGをはじめ、麻疹・風疹(MR)ワクチンや、おたふく風邪(ムンプス)ワクチンや、B型肝炎など様々なワクチンを接種することが出来ます。なかでも、呼吸器内科に関連したものは、インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンです。

インフルエンザワクチンについて

インフルエンザウイルスにはA型とB型があり、ワクチンにはこの両方のワクチンを不活性化(接種してそのまま病気にかからないように変化させた)ウイルスが含まれています。ウイルスは変異をしやすく、毎年そのシーズンに流行するウイルスのタイプを予想して異なるワクチンが作られます。予想が的中すると非常に有効な免疫を得ることが出来ます。

2歳以上の小児、および65歳以上の成人、年齢にかかわらず慢性呼吸器疾患や糖尿病、脳梗塞などの神経疾患が持病にある方、一般的に免疫力が低い方は、インフルエンザにかかってしまった場合、重症となるおそれがあるため、接種が強く勧められます。一方で、健康な成人の方はワクチンで免疫力が最も得られるため、すべての年齢層でワクチンを接種して良いと考えられます。当院では、4価の不活化インフルエンザワクチンを接種することが出来ます。効果が現れるのに最低2週間を要すると言われるため、できるなら流行前に接種したほうが良いでしょう。

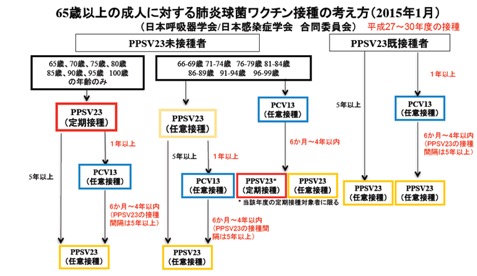

肺炎球菌ワクチンについて

肺炎の原因微生物のなかで、最も多いものが肺炎球菌と言われています。

成人に使用できる肺炎球菌ワクチンはニューモバックスNP®(23価肺炎球菌多糖体ワクチン:PPSV23)と、プレベナー13 ®(13価肺炎球菌結合型ワクチン:PCV13)があります。平成26年10月より、前者のニューモバックスNP®の65歳以上からの定期接種が開始されました。日本の介護護施設の入居者1000人を対象にした臨床試験で、死亡率の低下が示されており、高齢化社会である我が国では必須のワクチンと言えるでしょう。効果は5年間と言われており、5年毎の定期接種となっています。

後者のプレベナー13 ®については、オランダでの80000人を超える大規模な試験で、有効性が示されています。この2つのワクチンはどちらが良い、というわけではなく、お互いに作用の仕組みが異なることから、組合せて使うとさらに有効であると言えます。日本呼吸器学会と日本感染症学会は、肺炎球菌ワクチンのあり方を下の図のように示しています。当院ではこの2つのワクチンをいずれも接種することができます。

②結核について

結核とは結核菌による感染症です。結核であることを診断するためには患者さんの体内から結核菌を検出する必要があります。なぜなら結核菌はヒトの肺で生活できるように特殊な進化をした菌であるため、自然環境に潜んで偶然に存在することはないからです。結核菌は1回の分裂に10~15時間と非常にゆっくりと増殖するため、結核は一般的にはゆっくりと発症し慢性的に進行します。そのため診断が遅れ周囲の感染の機会が増えることにもなります。

日本では結核の8割が肺に起こります。初期の症状はカゼと似ていますが、咳、痰、発熱などの症状が長く続くのが特徴です。症状が続くときには早めに病院を受診する必要があります。

昔は多くの患者さんが結核で亡くなりましたが、今は薬(抗結核薬等)が開発され、きちんと薬を飲めば治ります。しかし病院への受診が遅れたり、診断が遅れたために病気が進行して重症化したり、免疫状態が悪い場合には死に至ることもありますので注意が必要です。また治療途中で薬を飲むのをやめてしまったり、指示された通りに薬を飲まなかったりすると、結核菌が薬に対して抵抗力(耐性)を持ってしまい、薬の効かない結核菌(耐性菌)になってしまう可能性があります。結核と診断されたなら、医師の指示を守って治療終了まできちんと薬を飲み続けることが最も重要です。

③非結核性抗酸菌症について

非結核性抗酸菌症は増加が明らかで、日本は世界で最も罹患率(2014年:14.7./10万)および有病率(2014年:推定110/10万)が高い国であると考えられています。罹患率とは人口10万人当たり1年間に新たに発症する患者さんの数で、有病率とは人口十巻人当たりその病気にかかっている患者さんの数のことです。この増加は1980年ごろから臨床の場で実感されており、2000年以降は特に顕著となっていると考えられていました。しかしその実態を示す日本の人口に基づいたのデータが乏しかったため、2014年に組織された国の研究班(現在のAMED:国立日本医療研究開発機構)により疫学調査が行われ、上述の罹患率(14.7/10万)が明らかとなりました。この調査結果は国際的な学会誌(Emerging Infectious Disease)に掲載され、新聞各紙などでも注目を集めましたが、この論文の調査、著者を当院の倉島医師、森本医師が担(にな)いました。

非結核性抗酸菌症は、診断、治療開始のタイミング、薬剤投与量、投与法、副作用対策、栄養管理、画像評価(エックス線写真を比較すること)、再発(再感染)など臨床的に大変難しい疾患です。複十字病院には軽症から重症の患者さんまで幅広くご紹介頂いており、1000人以上のNTM症患者さんが通院されております。また、セカンドオピニオンも年間50例以上受けております。これは、結核専門病院であったことから1980年代から多くのNTM症患者さんを診療してきた実績があること、また、2008年以降は倉島医師、森本医師を中心とした非結核性抗酸菌症専門外来が開設されるなど複十字病院における診療の柱の一つとして位置づけています。

軽症患者さんでは、数か月に1回の評価を行い、治療開始のタイミングを判断していきますが、重症患者さんでは入院の上、強化治療、呼吸リハビリ、手術を含めた集学的(しゅうがくてき)な治療を行っております。内科-外科の連携が強く、手術を必要とする症例をタイミングを逃さず行うために、長期的な観点から議論の上方針決定をしています。呼吸リハビリは、点滴などの強化治療と同時に行っており患者さんの体力維持、増強に役立っており患者さんから好評を得ております。

疾患に対する研究の役割も長期にわたって担っています。非結核性抗酸菌症の臨床的な問題点や基礎的な問題に応えるために、結核研究所と連携して世界最先端の研究を行っています。国立感染症研究所や慶応大学などと研究組織を作り、国際的な評価を得ています。国内ではAMED研究班へ疫学(病気について患者さんの数や今後の予測などを研究する学問)、臨床的研究からを積み重ね貢献しています。今後も、難治性気道疾患の一つとしてNTM症の臨床・研究体制を強化すべく複十字病院として力をいれていく予定です。

④肺真菌症について

真菌を吸い込むことによって発病する病気の総称です。真菌とはカビのことで、皮膚の「水虫」は白癬菌というカビによって起こる表在性真菌症の代表です。一方肺や脳などに起こる病気を深在性真菌症といいます。多くはカンジタ、アスペルギルス、クリプトコッカスといった種類になります。

深在性真菌症は通常免疫をもっている人には発症しにくく、血液悪性腫瘍(白血病やリンパ腫など)や固形がん(内臓のがん)、糖尿病(重症の場合)、エイズなどの基礎疾患を有する人、あるいはステロイド、免疫抑制剤を服用している人など免疫力低下が原因となり発症します。また肺結核後遺症や肺気腫等の慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さんにも肺局所(肺内の限られた部分)の免疫力低下によりアスペルギルスという菌に代表される真菌症を発症することがあります。

症状は咳、痰ときに血痰、発熱、胸痛などが出現します。肺真菌症は慢性感染症のため、なんとなくだるいといった倦怠感、食欲不振、体重減少などの見過されやすい症状のときもあります。

当院呼吸器センターでは、多くの肺結核、非結核性抗酸菌症、COPD、肺がんの患者さんを診療させて頂いているため、それらの病気の治療途中や後遺症として発症する肺真菌症について重点的に治療しています。必要あれば気管支鏡検査にて検体(採取する組織や細胞のこと)を採取し、細菌学的に菌を同定(どの菌か決定すること)し的確に診断を行うことができます。治療は一般的に抗真菌薬の投与を第一としますが、難治例については呼吸器外科と連携し病巣の切除を施行することも検討しています。

間質性肺炎とは

肺はスポンジのような臓器で、小さな袋状の構造(肺胞:はいほう)の中に呼吸によって空気を取り込んでいます。病原体が原因の肺炎では、主にこの小さな袋の中身に病気がおこります。それに対して、主に袋の入れ物の部分に病気がおこるのが間質性肺炎です。

原因はさまざまで、アレルギー、リウマチ・膠原病、職業性(粉じん吸入によるじん肺)、薬剤性、感染症などですが、原因不明なものも多くみられ「特発性」と呼ばれています。症状は、せき、からだを動かしたときの息切れで発症することが多いですが、無症状でレントゲンやCTなどで発見される場合もあります。

診断のためには、画像検査、血液検査、気管支内視鏡による気管支肺胞洗浄や肺生検、外科的肺生検(手術的に検査を行うこと、治療ではありません)などが行われます。病状の把握には、症状の評価のほか、血中酸素濃度、6分間歩行試験(歩く間の血液中の酸素の濃度変化を観察すること)、画像検査、間質性肺炎マーカー(目安)とされるKL-6やSP-Dなどの血液検査、肺活量などの呼吸機能検査などの各種検査を行います。

治療には慢性の間質性肺炎の場合、ステロイドホルモン、免疫抑制薬、抗線維化薬などが使用されます。間質性肺炎の種類や患者さんの状況に応じて複数の薬を組み合わせて治療することもあります。薬物療法のみで治療が困難な状況でも、呼吸リハビリテーションや酸素吸入療法など症状に合わせた治療を行います。進行が非常にゆっくりしたものでは、経過観察のみで治療を行わない場合もあります。急性、慢性を問わず、原因がわかった場合はできる限り原因を避ける(例:薬剤性では薬の中止)ことが重要です。喫煙をしている方や受動喫煙(他の人が捨て散るタバコの煙を吸ってしまうこと)は間質性肺炎に悪影響を与えるため禁煙が望まれます。

原因がわからない特発性間質性肺炎は国の難病に指定されており、決められた条件を満たせば医療費の助成が受けられます。申請や療養費用等についてご心配の点があれば、医療福祉相談室が随時ご相談を承っておりますので、ご相談ください。

経過は急性のものでは、治療などで一旦改善すると再発しないものも多いですが、慢性の間質性肺炎では長期に病気と付き合っていく必要があることが多いです。

当院では1年間に間質性肺炎で入院治療を受ける患者さんは約150名です。診断では主に内科、放射線科が合同で検討し、治療も内科に加え、呼吸リハビリテーションなど各専門科が協同で診療にあたっています。

関節リウマチと呼吸器内科

関節リウマチは、関節が腫れて痛む病気ですが、関節以外のさまざまな臓器に病気を合併することがあります。なかでも肺をはじめとする呼吸器系の臓器にはよく病気がみられることが知られています。リウマチ患者さんの肺の病気は、以下の3つが原因であることが多いとされています。

- 関節リウマチそのものが原因

- 病原体による感染症

- 治療薬による肺障害

原因のいくつかが同時にみられることも多く診断が難しい場合もあります。

肺の病気の経過には、細菌などによる肺炎に代表される一時的なものあれば、間質性肺炎や気管支拡張症などという長期に病気と付き合っていく必要があるものもあります。慢性の病気の経過も長期的にあまり変化がないものから進行するものまでさまざまで、同じ病気でも患者さんごとに経過が違います。このため肺炎や治療薬による肺障害など急性の呼吸器の病気になった場合は多くの原因のなかから今回の病気の原因を検索して診断し治療を行うことになります。慢性の病気では、疾患と進行の度合いなどを考慮して治療方針を立てます。慢性の肺の病気では、ゆっくりした進行の場合には経過を観察することもしばしばあります。

このように関節リウマチでは、肺の病気を合併する可能性が高いこと、肺の病気を合併している場合には、リウマチの治療薬により感染症や肺の障害を起こす可能性が高まるため、リウマチと診断されたときや治療薬を選択するときに、肺の病気が合併していないかを検査する必要があります。また肺に病気があったときには治療の必要性を判断すること、リウマチの治療薬を肺の病気の状況にあわせて選択することなどが必要になります。

当院では関節リウマチの診療に明るい呼吸器内科医が診療にあたっています。

関節リウマチと喫煙

喫煙者は関節リウマチを発症しやすく、喫煙により関節リウマチの治療薬の効果が弱まることが知られています。またリウマチの症状が悪化する可能性も指摘されています。以上から関節リウマチの患者さんには禁煙がすすめられます。当然、喫煙が直接、悪影響をおよぼす肺に病気がある患者さんは禁煙が治療の大切な一部分をなしているといえます。

気胸について

正常ではガスのない胸腔内にガス(空気、その他の気体)が貯留した状態を気胸といいます。肺に穴があいて、空気が漏れ出てしまう状態です。

原因によって自然気胸、外傷性気胸(けがを負うことで気胸が起こること)、医原性気胸(医療処置でやむを得ず気胸が生じること)があります。当院で対応している主な気胸は、自然気胸になります。

自然気胸には、さらに臨床上、肺疾患を認めない患者におこる特発性自然気胸と、何らかの肺の病気に続発して起こる続発性自然気胸に分けられます。

特発性自然気胸では、男女比は約7:1で男性に多く、年齢分布は10-40歳で全体の約80%を占めております。体型の特徴として背が高く、痩せた人に起こりやすい傾向があります。

続発性気胸では、基礎疾患として、肺気腫、肺結核、非結核性抗酸菌症、間質性肺炎があります。自覚症状は、まったく無自覚で健康診断で偶然に発見される場合もありますが、大部分は突然の胸痛、呼吸困難などを訴えることが多いです。

治療は、軽症例では安静にして自然に吸収されるのを待つ方針があります。多くの場合、肺虚脱例が多いので、胸腔ドレナージ術を施行します。繰り返す気胸に対して、外科治療を行う場合もあります。続発性気胸で、治療が困難な例があります。この場合、気管支充填術(EWS)を積極的に行っております。気胸の原因になっている肺の穴につながっている気管支に、詰め物をして気胸を治療する方法です。EWS(Endobronchial Watanabe Spigot)とは詰め物に使われるシリコン製の医療機器の名称です。当院のEWS例は、2014年は13例、2015年は19例、2016年32例です。

禁煙指導

タバコが肺癌等の原因になり、健康を害する事は広く知られていますが、大きな問題に成りつつあるのがCOPD(慢性閉塞性肺疾患)です。

以前は、肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれていた病気の総称で、喫煙により気管支や肺が障害され、呼吸が正常に出来なくなり、酸素を吸わなければ生命を維持しにくくなる病気です。21世紀の国民病と目されています。

呼吸器系疾患のみならず、胃潰瘍、動脈硬化の悪化から心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病や関節リウマチにも関与し、全身の疾患に関連しています。そしてこれらの疾患は、喫煙者のみならず生活をともにしている家族にも受動喫煙によって起こりえるのです。

①タバコはどうして止められないのか?(二つの依存)

止めにくい原因は二つの依存にあり、一つはニコチン依存、もう一つは習慣依存です。ニコチン依存は、ニコチンが体に入ると快感を、体から出ると不快感を生じるために起こる、薬物依存(中毒)です。これは自分の意志だけでは抜け出しにくい依存です。習慣依存は、1年365日、毎日毎日、「食事の後に一服」「仕事の一段落に一服」「イライラしたら一服」などの同じ行動を繰り返すことによって形成される条件反射の一種で、条件反射より高次(高い機能のこと)の大脳レベルで形成されるので条件(じょうけん)結合と呼ばれる生理現象がその正体です。これは自分の意志でしか修正できない依存です。

②タバコをやめるには

ニコチン依存に対しては、禁煙補助薬「チャンピックス®(一般名バレニクリン)」や、タバコ以外の方法でニコチンを摂取する「ニコチン置換療法」が有効です。習慣依存に対しては、日常生活の中でどのような行動が喫煙の引き金(トリガー)になっているかに気づき、そのような行動に近づかないようにすることが重要です。

③禁煙治療の実際

期間は約3ヶ月(標準通院回数は5回、6回目以降は自費になります)費用は保険適用で3割負担の場合約18,000円程度です。タバコに対する意識や行動を変える、日常生活の中でのちょっとしたコツを理解してもらい(認知行動療法)、「チャンピックス」や「ニコチンパッチ(ニコチンを含んだシール)」の使用法を説明します。当院禁煙外来の禁煙導入成功率は約75%です。そう難しいことではありません、禁煙への一歩を踏み出してみませんか?

④禁煙外来 – 診療科のご案内(治療別)

喫煙者の方々ならびに、禁煙させたい人が周囲にいる方々へ

昔、風邪は万病のもと、今、タバコは万死のもと。

悪い習慣とわかっているけれど、やめられない。

習慣を変えるには、習慣(喫煙)に対する意識と行動を変えることが重要です。

※完全予約制になります。(水曜日:午後1時~4時30分、金曜日:午後3時~5時)

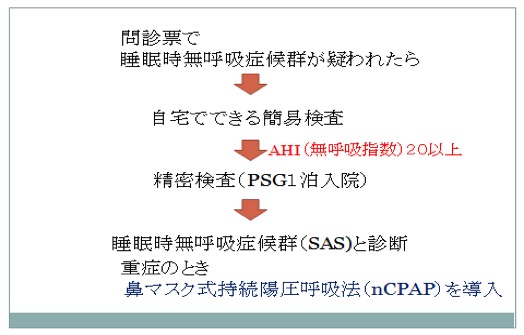

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に何度も呼吸が止まり、そのことで血中の酸素が不足し良質な睡眠が得られない病気です。その結果強い眠気、倦怠感、集中力低下を引き起こし、日中の生活に影響を及ぼします。また近年、居眠り運転による事故にSASが関係していた事例もあり、社会的問題にも発展しています。複十字病院では2007年度からSAS診療を開始し、徐々にではあるが実績を積んできました。当院受診していただければPSG精密検査により的確に診断でき、重症患者さんには速やかにCPAP(持続陽圧換気療法)治療を導入することができます。

次のような症状がある方はご相談ください

「いびき」「日中の眠気」「起床時の頭痛」「熟睡感の欠如」「睡眠中呼吸が止まる」など

睡眠時無呼吸症候群(SAS)外来診療体制(要予約)

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 上山 | 木村 | – | 木村 | 國東 |

| 午後 | – | 國東 | – | – | 木村 |

当院で行っている検査のご紹介

気管支内視鏡

当院では月曜日と金曜日に気管支内視鏡検査を行っております。

気管支内視鏡は胃カメラと同じような構造をしていますが、直径は約5mmと半分程度の細さです。スコープを口から挿入して気管~肺まで入れて処置を行います。最初に口および喉をスプレーで局所麻酔を行った後、鎮静剤を適宜追加します。個人差はありますが眠っている間に検査が終わっていたという方もいらっしゃいます。

気管支内視鏡検査の目的は、診断と治療の2つに大別されます。

診断

胸のエックス線写真(胸部単純X線写真やCT写真)で異常が見つかり、肺がんや感染症、間質性肺炎などが疑われた場合、原因を調べる必要があります。内視鏡を用いて、異常な部位から組織生検(細胞を採取すること)、がん遺伝子検査、菌検査などを行います。検査にあたっては、超音波内視鏡や3D仮想画像など最新の機器を用いることで、短時間かつ正確に診断が出来るよう心がけております。検査時間は30分程度ですが、安全性を重視して短期入院(1泊ないしは2泊)で検査を行っています。

治療

がんにより狭くなった気道を広げるステント留置術、がんに対するAPC焼却術、難治性気胸に対する気管支充填術などを行っています。検査時間、入院期間は疾患により異なりますので担当医とご相談下さい。

当院は年間約600~700件の検査を行っており、日本呼吸器内視鏡学会の指導医をはじめ経験豊富な呼吸器外科・内科の医師が検査を担当しています。スタッフ一同、安全かつ負担の少ない検査ができるよう心がけております。

CT下経皮針生検

レントゲン検査やCT検査など、肺など胸部の画像検査で異常影が見つかった場合、しばしば診断確定や良悪性の判別のために、追加の検査が必要となります。代表的な検査として気管支鏡検査(肺・気管支のカメラ)が有り、安全性に優れるため第一に選択されます。しかし、病変の場所によっては、気管支鏡による診断が困難な場合も多いです。

今回、ご紹介する「CT下経皮針生検」は、気管支内視鏡で診断が困難な胸部の病変に対して行う検査となります。

「CT下経皮針生検」を行う前に

本検査を行う前に、担当する医師が適応を判断します。アレルギーの有無や抗血栓薬(血をさらさらにする薬)内服しているかの確認、合併している病気の評価を行います。血液検査で出血傾向(出血しやすいかどうか)や感染症が無いか確認します。病変に関与する血管の異常が無いかを確認するため、造影剤を用いたCT検査を行う場合もあります。

当院での検査入院の流れ

外来通院されている患者さんの場合、原則1泊2日の入院で検査を行います。当院では、毎週水曜日に検査を行っており、検査当日の午前中に入院し、午後に検査を行います。

検査前に点滴を行い、CT室に移動して検査を行います。CT検査台で横になり、病変の位置に合わせた体位をとります。針を刺す場所に局所麻酔を行い、検査を進めていきます。針が病変に到達するよう、確認のために何度かCTを撮影します。針の位置が決まったら組織を採取します(複数回行う場合があります)。針を抜いた後、検査の成否と合併症の有無を確認するため、再度CTを撮影します。検査時間はおよそ1時間です。

検査後は寝台車で病室に戻り、指示があるまでベッドで安静にして頂きます。検査翌日の朝にレントゲン検査を確認し、問題なければ退院できます。検査結果は外来で説明します。

合併症

最も多いのは気胸(肺に小さな穴があき、空気が漏れる事)で、30%程度に起きます。多くは自然に治りますが、5%程度でドレナージ(胸にチューブを入れる処置)が必要となります。次に多いのは出血で、10%程度に起きます。血痰が出る事もありますが、ほとんどは処置不要です。また、非常に稀(まれ)(0.1%以下)ですが、悪性(あくせい)細胞(さいぼう)の播種(はしゅ)(病変が悪性の時、針を刺した穴から悪性細胞が広がる事)や空気塞栓(そくせん)(肺の血管内に空気が混じり、脳梗塞や心筋梗塞を起こす事)があります。緊急の処置が必要となる、重篤な合併症に対しては、適切かつ迅速に対応します。

本検査は、気管支鏡検査よりも診断精度が高いのが最大のメリットです。合併症のリスクが報告されていますので、当院では安全に検査が行えるよう、最大限の配慮を行っています。

気管支動脈造影・塞栓術‐血痰・喀血への対応

当科で対応する呼吸器症状の一つとして気道の出血があります。患者さんの自覚症状としては血痰・喀血です。原因となる疾患は肺結核・非結核性抗酸菌症・肺アスペルギルス症・肺がん・気管支拡張症などが代表的なもので、当院で多くの患者さんを診療しております。これらの疾患はその病態的な特徴として、病変の周囲の血管に炎症を及ぼし、結果として血痰・喀血の症状をおこすことがあります。血痰・喀血に対する治療法としては大きく分けて、①止血剤の投与、②血管塞栓術、③外科治療があり、出血の頻度や量により選択されます。

①止血剤の投与

内服あるいは点滴で投与され、出血量が少ない場合はこれだけで治療が済むことが多いです。しかし治療効果が不十分な場合や一時的な止血しか見込めない場合は②が検討されます。

②血管塞栓術

血管内にカテーテルを挿入し、出血の原因となっている血管を精密に割り出して、そこを塞栓物質で詰めることにより出血部位への血流を遮断する治療です。高度な技術が要求される治療法ですが、当院では放射線科医師が中心となり、必要な患者さんに対して行われています。

以上の治療を行なっても症状の再発により①②を繰り返す患者さんも少なくありません。①②の治療だけで解決できない場合は、全身状態が許せば呼吸器外科と相談し手術が検討されます。

③外科治療

全身麻酔下の手術が検討されます。手術では出血部位だけでなく原因となっている病変ごと肺の一部が切除されます。病変の範囲によっては片方の肺を全て摘出することもあります。そのため体への負担が大きく、すべての患者さんにできる治療法ではありません。

①以外は特殊で高度な技術が要求される治療法ですが、当科は放射線科、呼吸器外科と常に連携できる態勢を整えており、協力を得ながら治療法の検討と実際の治療までをスムーズに行えています。

医療関係者の方へ

複十字病院では、「呼吸器内科」として長く地域の先生方のご協力をいただき診療を続けてまいりましたが、当院の診療内容をより理解していただくために2016年に組織改編を行い、がんセンター、結核センター、呼吸器センターの3センター制とし、時代の変化に合うよう診療体制を整えてまいりました。

現在行っている診療内容

①がんセンターにて肺癌を中心とした呼吸器悪性疾患の診断と治療(化学療法、分子標的薬の投与、免疫療法、放射線療法、緩和医療など)

②結核センターで結核の診断と治療(当院は厚生労働省から東日本の結核高度医療施設に認定されています)

③呼吸器センターにて、慢性閉塞性肺疾患(COPD:肺気腫、慢性気管支炎)間質性肺疾患(間質性肺炎、膠原病肺を含む)、職業性肺疾患(塵肺、珪肺など)、気管支喘息、難治性肺感染症(非結核性抗酸菌症、真菌症、など)、気胸、など、その他すべての呼吸器疾患の診断と治療

①から③について専門医療を行っています

呼吸器病棟担当医師が常時15名以上おり、病床数は162床(一般呼吸器:102床、結核:60床)で呼吸器外科、放射線科、病理診断科、リハビリテーション科など各科と密接な連携を取りながら診療しております。

当院はCT,MRI,PETなどの画像診断機器を迅速に用いることができ、特にCT,MRIは造影を含め即日に行えます。

専門医が行う検査として、気管支内視鏡、各種生検(CT下、超音波下)、血管造影検査があります。気管支内視鏡は年間約700例行っており、通常の生検だけでなく、超音波内視鏡を用いさらに診断率を向上しております。また胸膜疾患の症例には局所麻酔下胸腔鏡検査による観察と生検を行っています。治療としては、気管支ステントの挿入、気管支内腫瘍焼灼を行い、腫瘍による気管支の閉塞に対応しています。血管造影検査としては、気管支動脈、肺動脈の造影検査を行い、血痰、喀血を訴えられる患者さんに対しては、放射線診断部と協力して気管支動脈造影・塞栓術を行っております。

当科の診療

原則予約制ですが、地域医療連携室にご相談ください。また登録医の先生方からのお申込みについては、当日の対応をさせていただきます。セカンドオピニオンについては、各種疾患の専門医が誠実に対応いたしますのでご利用ください。

呼吸器疾患退院患者数

呼吸器疾患退院患者数(当院全体)

※その病気を主病名にした患者さんの、のべ退院数を記載しております

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 結核 | 268 | 235 | 227 |

| 結核後遺症 | 3 | 2 | 0 |

| 非結核性抗酸菌症 | 224 | 258 | 290 |

| 肺真菌症 | 49 | 54 | 50 |

| サルコイドーシス | 5 | 12 | 11 |

| 気管支炎 | 10 | 13 | 7 |

| 気管支拡張症 | 23 | 22 | 46 |

| 気管支喘息 | 14 | 21 | 20 |

| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 |

| 肺炎 | 305 | 230 | 215 |

| COPD | 56 | 46 | 41 |

| 間質性肺炎 | 209 | 247 | 269 |

| 塵肺症 | 1 | 2 | 0 |

| 肺化膿症・膿胸 | 54 | 44 | 39 |

| 気胸 | 92 | 73 | 65 |

| 呼吸不全 | 21 | 42 | 33 |

| 肺がん | 981 | 995 | 1,060 |

| その他の胸部がん | 5 | 7 | 10 |

| 良性腫瘍 | 22 | 17 | 23 |

| その他呼吸器疾患 | 125 | 144 | 148 |

| 合計 | 2,467 | 2,464 | 2,555 |

医師紹介

- 所属氏名

- 院長

大田 健(おおた けん) - 卒業年次

- 東京大学医学部 昭和50年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科一般・アレルギー疾患一般

- 資格・学会

- 日本内科学会 認定内科医・指導医

日本呼吸器学会 専門医・指導医

日本アレルギー学会 専門医・指導医

身体障害者福祉法指定医

昭和大学 客員教授

独立行政法人国立病院機構東京病院 名誉院長

BEST DOCTORS IN JAPAN 認定

東京都病院協会 副会長

清瀬市医師会 理事

- 所属氏名

- 結核予防会 代表理事

工藤 翔二(くどう しょうじ) - 卒業年次

- 東京大学医学部 昭和42年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(特にびまん性肺疾患・COPD)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 内科指導医・認定内科医

日本臨床腫瘍学会 暫定指導医

日本がん治療認定医機構 暫定教育医

日本呼吸器学会 名誉会員

日本内科学会 名誉会員

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 名誉会員

ベストドクター

- 所属氏名

- 副院長

情報システム部長

早乙女 幹朗(さおとめ みきお) - 卒業年次

- 筑波大学医学専門学群 昭和61年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(気管支喘息・COPD・気管支拡張症)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本アレルギー学会 専門医

日本医療情報学会 医療情報技師

- 所属氏名

- 副院長

結核センター長

吉山 崇(よしやま たかし) - 卒業年次

- 東京大学医学部 昭和61年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(結核・多剤耐性結核)

- 資格・学会

- ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 理事・代議員

日本医師会 認定産業医

- 所属氏名

- 臨床研究アドバイザー

倉島 篤行(くらしま あつゆき) - 卒業年次

- 信州大学医学部 昭和46年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(特に肺非結核性抗酸菌症・肺真菌症)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 認定内科医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

BEST DOCTORS IN JAPAN 認定

- 所属氏名

- 安全管理特任部長

尾形 英雄(おがた ひでお) - 卒業年次

- 長崎大学医学部 昭和55年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(結核・非結核性抗酸菌症・COPD・呼吸器疾患全般)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 認定内科医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 功労会員

ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター

- 所属氏名

- がんセンター長

吉森 浩三(よしもり こうぞう) - 卒業年次

- 日本医科大学医学部 昭和58年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(肺がん)

- 資格・学会

- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡指導医・専門医

日本呼吸器内視鏡学会 特別会員

日本医師会 認定産業医

- 所属氏名

- 呼吸不全管理センター長

睡眠時無呼吸症候群治療センター長

木村 弘(きむら ひろし) - 卒業年次

- 金沢大学医学部 昭和53年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(COPDの呼吸リハビリテーションと栄養管理・肺高血圧症・睡眠時無呼吸症候群)

- 資格・学会

- 日本内科学会 名誉会員・認定内科医・指導医

日本呼吸器学会 名誉会員・専門医・指導医

日本呼吸器内視鏡学会 特別会員・専門医・指導医

日本アレルギー学会 功労会員・専門医・指導医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 名誉会員・上級呼吸ケア指導士

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本睡眠学会 総合専門医

肺がんCT健診認定機構 認定医

日本肺癌学会 特別会員

日本医師会 認定産業医

奈良県立医科大学 名誉教授

日本医科大学 客員教授

Fellow of American College of Chest Physicians(FCCP)

- 所属氏名

- 呼吸ケアリハビリセンター長

吉田 直之(よしだ なおゆき) - 卒業年次

- 川崎医科大学医学部 昭和55年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(COPDの慢性期管理と呼吸リハビリテーション)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医

米国内科学会上級会員(FACP)

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 代議員

- 所属氏名

- 診療情報管理部長

内山 隆司(うちやま たかし) - 卒業年次

- 千葉大学医学部 昭和62年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(びまん性肺疾患・禁煙指導)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本医師会 認定産業医

- 所属氏名

- がんセンター 副センター長

栗本 太嗣(くりもと ふとし) - 卒業年次

- 日本医科大学医学部 平成4年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(胸部悪性腫瘍)

- 資格・学会

- 日本内科学会 認定内科医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 所属氏名

- 地域医療支援センター長

結核センター 副センター長

奥村 昌夫(おくむら まさお) - 卒業年次

- 日本医科大学医学部 平成7年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(特に抗酸菌症)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器内視鏡学会 専門医

ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 代議員

日本化学療法学会 抗菌化学療法指導医・認定医

- 所属氏名

- 呼吸器センター長(内科)

臨床医学研修部長

田中 良明(たなか よしあき) - 卒業年次

- 広島大学医学部医学科 平成8年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(特にびまん性肺疾患・膠原病肺)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器内視鏡学会 指導医・専門医

日本アレルギー学会 専門医

日本リウマチ学会 専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

- 所属氏名

- 呼吸器センター 副センター長(内科)

國東 博之(こくとう ひろゆき) - 卒業年次

- 杏林大学医学部 平成10年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(睡眠時無呼吸症候群)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 専門医・指導医

日本感染症学会 専門医

日本内科学会 認定内科医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

- 所属氏名

- 治験管理室長

臨床研究科長

臨床医学研修科長

森本 耕三(もりもと こうぞう) - 卒業年次

- 信州大学医学部 平成12年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(非結核性抗酸菌症・気管支拡張症・線毛機能不全症候群)

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本呼吸器学会 代議員

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 代議員

長崎大学大学院 新興感染症病態制御学系専攻連携講座 教授

- 所属氏名

- 専門役

菅原 玲子(すがわら れいこ) - 卒業年次

- 大阪医科大学医学部 平成11年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

- 所属氏名

- 主任

齋藤 雅美(さいとう まさみ) - 卒業年次

- 日本医科大学医学部 平成11年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本内科学会 認定内科医

日本緩和医療学会 認定医

- 所属氏名

- 睡眠時無呼吸症候群治療センター 診療科長

上山 雅子(うえやま まさこ) - 卒業年次

- 日本医科大学医学部 平成13年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(睡眠時無呼吸症候群)、産業衛生

- 資格・学会

- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本呼吸器内視鏡学会 専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

日本医師会 認定産業医

医学博士

- 所属氏名

- 医員

下田 真史(しもだ まさふみ) - 卒業年次

- 杏林大学医学部医学科 平成21年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(呼吸器一般)

- 資格・学会

- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器学会 専門医

日本感染症学会 専門医

- 所属氏名

- 呼吸器内視鏡科長

大澤 武司(おおさわ たけし) - 卒業年次

- 熊本大学医学部 平成21年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本呼吸器学会 指導医・専門医

日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡指導医・専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 指導医

ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

- 所属氏名

- 医員

古内 浩司(ふるうち こうじ) - 卒業年次

- 京都大学医学部医学科 平成24年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(呼吸器一般)

- 資格・学会

- 日本内科学会 認定内科医

日本呼吸器学会 専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 認定医

- 所属氏名

- 医員

児玉 達哉(こだま たつや) - 卒業年次

- 防衛医科大学校医学科 平成24年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器学会 専門医

日本呼吸器内視鏡学会 気管支専門医

日本感染症学会 専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 認定医

臨床研修指導医

熱帯医学修士

- 所属氏名

- 医員

藤原 啓司(ふじわら けいじ) - 卒業年次

- 秋田大学医学部医学科 平成25年度卒

- 専門分野

- 呼吸器内科(呼吸器一般)

- 資格・学会

- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

日本呼吸器学会 専門医

日本呼吸器内視鏡学会 専門医

ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 認定医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 所属氏名

- 医員

大江 崇(おおえ たかし) - 卒業年次

- 杏林大学医学部医学科 平成27年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本内科学会 認定内科医

日本呼吸器学会 専門医

- 所属氏名

- 医員

伊藤 優志(いとう まさし) - 卒業年次

- 群馬大学医学部医学科 平成29年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

- 資格・学会

- 日本内科学会 内科専門医

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 認定医

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医

- 所属氏名

- 医員

平野 愛(ひらの めぐみ) - 卒業年次

- 杏林大学医学部医学科 令和3年卒

- 専門分野

- 呼吸器内科

呼吸器センターブログ

当院の紹介、当センターの学会活動、論文などを紹介します。